ナレッジマネジメントとは

ナレッジマネジメント(knowledge management)とは、個人が獲得した知識やノウハウを特定の担当者に依存させず、組織の中で集約し共有・活用することで、業務の効率化や知識資産の向上、新規事業の開発などにつなげる、経営手法のことである。主にナレッジマネジメントツールやシステムを用いて実現することができる。ナレッジマネジメントシステムにはナレッジの蓄積から共有、活用までを支援するさまざまな機能が用意されている。ナレッジは文書・図表・テキスト・動画・チャットなど多様なタイプで保存され、これらを一元管理して必要な項目をすぐ見つけられる状態に整備することが、オフィス業務の基礎となる。

ナレッジマネジメントが企業に必要な理由

そもそもマネジメントとは、単なる「管理」を意味するだけでなく、組織の目的達成のために、人や時間、情報といった資源を効率的・効果的に活用し、成果を最大化する活動全般のことを指す。

ではなぜ今、企業にナレッジマネジメントが必要なのか、理由はさまざまあるが、例として次のようなことがある。

- 昨今のコロナ禍の状況によってテレワークが普及し多様な働き方が普及したことで、社員同士のコミュニケーションが減りつつある。こうした背景から、社員が持つ様々なナレッジをスムーズに共有することが難しくなり、知識の共有方法を見直すことが必要なため。

- 近年、日本では少子高齢化が進み、労働者人口が減りつつある。日本企業では、これまで以上に一人ひとりの生産性を高める必要がある。したがって個人が持つ社内外のナレッジを共有し、継承していくことによって、業務効率化や生産性の向上を実現する必要があるため。

上記のように、ナレッジマネジメントは「組織の連携強化」「知識の属人化の解消」「組織全体の業務効率化・生産性向上」「人材育成の促進」といった組織的なメリットを享受するために必要となる。結果として、顧客満足度の向上やDXの推進にもつながる重要な経営手法である。2025年に向けて情報活用の価値が高まる中、属人化した知を組織資産として展開できるかどうかが、市場での競争力の鍵となる。

ナレッジマネジメントのメリット

知識やノウハウといった各種情報を効果的に管理・活用することは、企業の競争力を維持・向上するためには不可欠である。以下では、企業にナレッジマネジメントを取り入れた際の主なメリットを紹介する。

業務効率化、生産性の向上が期待できる

システムを閲覧するだけで多くの業務内容を把握することができるため、業務内容を口頭で説明する手間を省くことができる。また、優秀な社員のノウハウや知識が共有されやすくなるため、社員のスキルアップや業務効率化、生産性の向上、業務の標準化が見込める。

業務の属人化を防げる

昨今の人材の流動化に伴い、特定の担当者に依存してしまうと、退職などで担当者が抜けた場合、一定の業務が滞ってしまう。そのため、業務をマニュアル化し誰でもわかりやすくすることで、担当者が抜けてしまってもマニュアルの手順を見て業務を遂行することが可能になる。また、担当者の負担も減り、他の社員でもカバーすることができるので組織内のスキルも向上し、効率化も見込める。そのため、昨今の日本の社会問題である育児休暇や社員の急病など、一定の期間、社員が減ってしまう場合においてもリスクヘッジすることができる。

企業の知的資産になる

社内wikiなどのナレッジ管理システムで独自の知識やノウハウ、業務の手順、マニュアルを、体系的に管理し可視化することは、企業の知的資産となりうる。知的資産は企業の競争力の源泉となるもので、ビジネスには欠かせないものである。

他部署、他店との連携強化

他部署・他店にもマニュアルを共有することで、各種問い合わせにも対応でき、マニュアルを参考にしてさらに新しいナレッジを生み出すこともできる。また、他店で苦情やトラブルが発生した時に、それらの体験や失敗を経てどう改善したらいいのかが共有されていれば、未然に苦情やトラブルを防ぐことにつながり、問題が起きた際にも顧客に対して適切な対応を行うことができる。

問題解決のスピードが向上する

社内外の情報を容易に確認することができるため、関連する担当者をすぐに把握でき、過去の事例から解決策を見出すことが可能となる。また、直接担当者に質問をしなくても、よくある質問や回答が共有されていれば、問題解決のスピードと質の向上が見込める。

人材育成・教育に役立つ

例えば、各々の営業のコツや業務をマニュアル化すると、後から新入社員・中途採用などの教育・研修を行う際に効率的に進めることができる。そして判断に迷ったり不明点があったりする場合は、ナレッジをみて業務を遂行することができる。また、これらの形式知化したナレッジに基づいて自分で実際に行動することにより、成功体験や新たな知識・ノウハウなどといった暗黙知を生み出すことができる。

ナレッジマネジメントにおけるナレッジ

ナレッジ(知識)には、暗黙知・形式知と大きく2つの種類に分類することができる。

形式知

「形式知」とは、業務の内容や作業手順、製品の詳細の情報などを、言葉・文章・図・グラフなどで適切に表現できる”見える知識”を表す。業務の内容や作業手順、製品の詳細の情報等は、共通のナレッジであり、データとして正確な数字や図による根拠があるため容易に可視化でき、他の者がみても理解できる。そのため、ナレッジマネジメントとして取り込むには、共有しやすいものである。

暗黙知

「暗黙知」とは、職人の長年の経験による豊富で熟練された技術や、ベテラン社員の顧客のニーズを引き出すノウハウ・営業のコツ、顧客の独特な特徴など、長年培われてきた「勘」や「感覚」というマニュアルや言語で表現できない"見えない知識"を表す。「勘」や「感覚」といった他の社員が理解するのは難しい暗黙知したナレッジを、他の社員にも共有することによって、ナレッジマネジメントをより発展させていくことが可能である。

暗黙知の共有には「対話」や「観察」、「共同作業」といったプロセスが必要である。この過程でコミュニケーションが活性化し、チーム内の関係性が強化されるが、実際に実現することが難しい点があるといえる。

暗黙知が共有されづらい原因

暗黙知が共有されづらい原因として、以下のようなことがある。

- 社員同士で共有する場が設けられていなかったり、仕組みそのものがなかったりする

- 個人の感覚的なものを共有することに抵抗がある

- 共有することが評価には繋がらない

- 日々の業務に追われているため、共有する時間や精神面において余裕がない

- チーム内の信頼関係が薄い

- 表立って共有することに対しての理解が十分ではない

- 信頼関係が築けていないことによるコミュニケーション不足

上記のような原因から、ナレッジマネジメントを実践する以前に、職場内の環境づくりやナレッジマネジメントを行うにあたっての意味や理解を深める場を設け協力を促したり、評価体制の仕組みづくりをしたりといった、会社の現場から改善することも必要である。

そして、暗黙知が共有されやすくなることによって、各個人が、他人事から自分事としてナレッジを積極的に共有してくれるようになることが見込める。

SECI(セキ)モデルを取り入れる

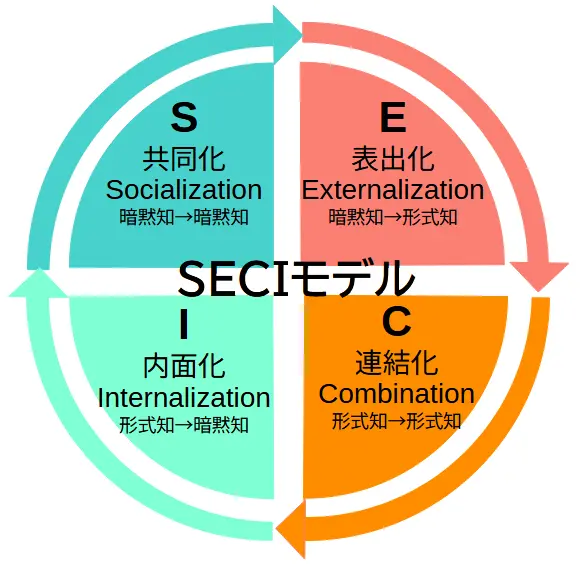

SECI(セキ)モデルとは、日本の経営学者であり、一橋大学名誉教授の野中郁次郎氏らが提唱し、企業がナレッジマネジメントを実施する際の枠組み・理論として用いられている。暗黙知を形式知へ変換するSECI(セキ)モデルという考え方を取り入れることによって、ナレッジマネジメントを効果的に進めることができる。そのため、以下に説明する。

SECIモデルとは

SECI(セキ)モデルとは「暗黙知」を組織で管理し、「形式知化」するという理論である。SECIモデルは、「Socialization」(共同化)、「Externalization」(表出化)、「Combination」(連結化)、「Internalization」(内面化)という4つの過程の頭文字をとって組み合わせた言葉であり、4つの過程を繰り返すことで新たなナレッジ・技術を生み出すというサイクルを表している。

「Socialization」(共同化)

「Socialization」(共同化)とは、実際に経験させることで「暗黙知」を他者に伝える過程のことである。「暗黙知」は言葉やマニュアルを通じて伝えることは難しいため、実際に経験することでナレッジを共有する。

「Externalization」(表出化)

「Externalization」(表出化)とは、共同化した過程でナレッジを得た従業員たちが、個々のそれぞれの理解を言語化したり図や文章で示したりすることで可視化し、チーム内で話し合いをし理解を深めることである。

「Combination」(連結化)

「Combination」(連結化)とは、表出化された「形式知」を整理し組み合わせ新たなアイデアを生み出す過程のことである。各チームでマニュアルを共有しすり合わせ、新たなマニュアルを作成することで、チーム内での「形式知」が組織全体の「形式知」へと変化させることである。

「Internalization」(内面化)

「Internalization」(内面化)とは、新たに習得した「形式知」を実践することで「暗黙知」を生み出すという過程である。これにより、新たに経験や知識、ノウハウなどを得ることができる。

この4つの過程を繰り返し行い、「暗黙知」を「形式知」に変換し、行動に移すことで新たな「暗黙知」を生み出しナレッジを進化させていく。その結果、組織全体でナレッジの理解を深めることができる。

ナレッジマネジメントのデメリット

企業がナレッジマネジメントを取り入れるプロジェクトを進める際、さまざまな課題が発生するケースもある。以下では、企業にナレッジマネジメントを取り入れた際のデメリットを紹介する。

情報の管理に手間がかかる

ナレッジの情報を整理していないと、社員がナレッジを探すのに時間がかかり手間になってしまう。そのため、情報別にカテゴリーを分けたり、それに追随してフォーマットの作成も必要である。また、情報が更新されていない、欲しい情報が存在しない、情報が古く信用性が欠けているなどの可能性も考えられる。そのため、随時確認を行う手間がかかる。更新が行われない場合、情報の品質が低下し、現場で使われなくなって運用が停滞する恐れがある。

社員がナレッジを共有しない

本来の業務で忙しく、社内wikiやナレッジマネジメントシステムに情報を共有する時間がないため、中々情報が更新されない場合がある。また、社員が独自で保有している知識やノウハウが業務上あまり重要ではないと思い込んでいるため、共有する意味がないと考え、情報が更新されない可能性がある。日常的に情報を共有・蓄積できる環境がなければ取り組みは定着しない。

利用するシステムによっては、技術者以外のユーザにとっては記事の作成や利用がしにくいために、情報の共有が滞るといったことも考えられる。

導入コストや時間がかかる

システムによっては高い導入コストがかかる場合もある。また、導入しても詳細の設定や、社員が情報を載せるために長期の時間が必要になってくるため、すぐには運用できない。操作性の低いシステムの場合、使い方を学習するために時間がかかり、活用されにくくなるといったこともある。

管理者が必要

社員は本来の業務があり、進んでシステムに情報を載せる時間がないことが想定される。そのため、社員全体の意識を向上させるために、別に管理者をたて、何か困難や課題があった場合に具体的な対策・施策を立てたり、ナレッジを整理したりするなど、システムの利用を有効かつ効果的に推進させていく必要がある。

ナレッジマネジメントを実践する方法

以下では、ナレッジマネジメントを成功させるために実践するべき方法を紹介する。

目的の設定をする

漠然とナレッジマネジメントを実行しても、簡単には運用できない。まずは、実行する意味と目的、重要性を明確にし、社員に共有することで、社員全体の意識をあげる必要がある。ポイントとしては、ナレッジマネジメントを実行するにあたっての社員・組織・チーム全体のメリットや、どのような目標を目指していくのか等、具体的に提示する必要がある。

システムを導入する

ナレッジはExcelやファイル、紙でまとめるのではなく、社内wikiやナレッジマネジメントシステムを利用することで、社員は情報の入力をしやすくなり、管理者の負担が少なくなる。そしてシステムにアクセスするだけで、社員は必要な情報を効率よく検索でき、いつでもどこでもナレッジを確認することができる。ただしナレッジは会社の重要情報にもなりうるため、クラウド型のサービスの利用など、システムを検討するにあたっては、セキュリティが十分なものを選ぶ必要がある。ツール選定では、機能だけでなく運用負荷や料金、外部連携の可否も含めて検討し、導入の必要性を社内全体に分かりやすく伝達することが重要である。

共有すべきナレッジを収集する

管理者はどのようなナレッジをあげていくのか分析し、選択する。それを踏まえ、社員がシェアする情報を選択し、システムを更新する。最近ではAI(人工知能技術)を用いて、組織内の知識やノウハウの収集、整理といった一連のプロセスを効率化する取り組みもある。従来のナレッジマネジメントでは、情報が散在していたり、必要な情報を探し出すのが難しかったりする課題があったが、AIの導入により、これらの課題の解決が期待されてる。

随時、見直し・改善を行う

長年培われた情報は古くなっていくため、社員全体で見直しをし、常に最新の情報を載せるように改善する。どの部門がどの情報を管理するかといった制度を定め、内容を定期的に見直して現状へ反映する運用が必要である。また、蓄積されたナレッジを元に新たな発想が生まれ、商品・サービス・顧客対応の改善や新規事業が生まれる可能性がある。

デージーネットの取り組み

デージーネットでは、自社内でWiki.jsというツールを使ってナレッジ共有することでナレッジマネジメントを運用している。社内ルールや仕事の手順の共有、部署ごとに共有フォルダを作り、部署内に必要な情報を記載するようにしている。検索タグや全文検索の機能を使うことで、より情報が引き出しやすくなっている。また、機密性の高い情報は関係者しか使えないように権限管理をするなど、セキュリティにも配慮している。

Wiki.jsとは、オープンソースソフトウェア(以下OSS)の内の一つで、Webブラウザ上で不特定多数のユーザがコンテンツを編集し、ノウハウの情報共有を円滑に進めるためのシステムである。OSSはライセンス費用がかからず無料で利用できるため、同じ機能を持つクラウドサービスなどに比べて運用コストを抑えることができる可能性がある。デージーネットでは、国内唯一のOSS専門コンサルティング企業として、Wiki.jsの他にもphpMyFAQやNextcloudを用いたグループウェアなどOSSのナレッジマネジメントシステムを提供している。規模や目的に向けて気軽に始められるツールを活用し、情報共有のベースを整えることで、人的な知見が蓄積されやすくなる。システムにはそれぞれ機能の違いや特徴があり、お客様のご要望に合わせて最適なOSSの社内wikiツールの構築やソリューションの提案を行っている。

またデージーネットでは、Wiki.jsについてまとめた調査報告書を提供している。この記事では、Wiki.jsのインストール方法やツールの使い方、詳しい機能などを解説している。調査報告書はサイトから無料でダウンロードすることが可能である。

【カテゴリ】:情報共有

【Webセミナー】ゼロトラスト時代のLinuxサーバ脆弱性管理~OpenVASで“見えないリスク”を可視化する方法~

| 日程: | 2月10日(火)Webセミナー「BigBlueButton」を使用します。 |

| 内容: | 今回は、ソフトウェアのバグ、仕様上の欠陥、設定などの脆弱性を診断できるツール「OpenVAS」を紹介します。 |

| ご興味のあるかたはぜひご参加ください。 | |