BIツールとは?無料で使えるおすすめOSSの比較6選

BIツールとは、蓄積されたデータを集約し、レポーティング機能により共有・比較・分析などを行い、データを有効活用することができるツールです。企業内でも、このBIツールのデータをチェックすることで、スムーズな意思決定に役立てることができ、最近では、営業部門から経営戦略等のさまざまな分野で活用されています。また、データを自動で分析してくれるため、DXの分野でも年々シェアが高まってきています。ここでは、BIツールの概要から導入メリットを解説した後、無料で使えるオープンソースソフトウェアのBIツールの特徴を比較し、用途や利用者レベルに合ったおすすめの選定ポイントを紹介します。

- +

目次

BIツールとは何か?

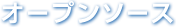

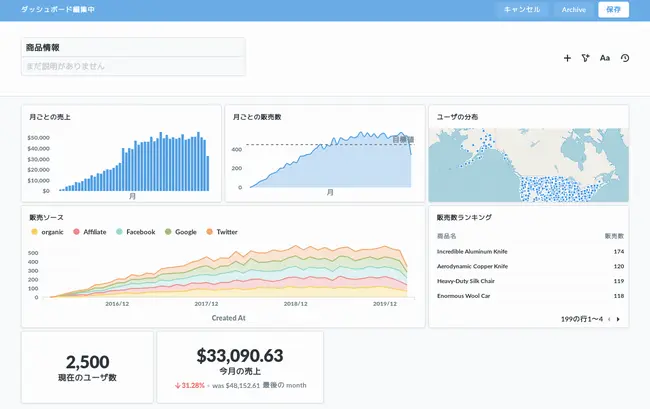

BIツール利用イメージ

BIツールとは「ビジネスインテリジェンス(Business Intelligence)ツール」の略で、蓄積されたデータを集計・分析し、意思決定を支援するためのツールやシステムを指します。意思決定というと、経営層の経営判断の指標を想像して、非常に大げさに聞こえます。しかし、実際にはデータを加工し分かりやすく表示し展開することで、ビジネスのあらゆるシーンのニーズに合せて、情報の分析を効率化し、最適な判断に役立てるためのツールと考えることができます。BIツールの適用範囲は広く、基幹業務、販売管理、市場分析、マーケティング、予算管理、在庫管理、人事や組織管理など経営に必要な統計解析まで、現在は全社にわたり幅広い分野で普及しています。

なお、BIに似た言葉として、BA「ビジネス アナリティクス(Business Analytics)」という言葉があります。BIと大きく異なる点は、BIは、抽出したデータを解析するツールですが、BAは、データから状況を判断し未来予測を行い、どんな行動をとればいいのかという方針や解決する方法を提案してくれるツールという点です。

BIツール導入のメリット

実際にデータに基づく意思決定をする場合には、次のような段取りを取ることになります。

- さまざまなデータの抽出、統合、集約、分析、可視化(レポート作成、ダッシュボード作成)

- データを元にした仮説と検証(多次元解析)

- 統計的な法則性の発見(データマイニング)

- データによる予測(プランニング)

つまり、BIツールは、これら4つの活動の支援を行うためのツールといえます。そのため、BIツールを導入すると次のようなメリットがあります。

データを分かりやすく可視化し、活用しやすい

BIツールを使ってデータを可視化することで、専門家でなくてもデータを有効活用することができます。例えば、営業の活動のさまざまなデータの中から、誰が担当しているどのような顧客から、どのような場合に売上が上がるのか、といった要因を調べるためにデータを可視化することができます。そして、このデータからどのようなアクションを起こすべきか検討することが可能です。また、現場のプロジェクトの管理データを比較し参考にすることで、ボトルネックになっている業務を発見する際にも役立ちます。

業務の効率化につながる

データを分析して活用するための業務は、個人の利用であれば、プログラミングやExcelなどの表計算ソフトを使って行うこともできますが、非常に時間と手間がかかります。そのためこれらを使ったデータ分析は、参加者が多い業務や規模の大きなプロジェクトには向いていません。BIツールを使えば、データを整理し、高度な解析や比較を迅速に行うことができるため、このような業務を効率化できます。

課題をリアルタイムに把握し、迅速な意思決定ができる

BIツールでは、Excelなどでデータを集計する場合と違い、データベースから自動でリアルタイムなデータを変換して可視化します。そのため、より的確かつスピーディーに情報を活用できるように利用者を支援します。

ちなみに、このようなデータの活用プロセスをAIで自動でやってくれるものもあります。専門知識がいらない上、自動化されることで、分析もスピード感をもって素早く行うことが可能です。しかし、すべてのケースに対して自動化された効果のある手法があるわけではありません。そのため、自動化されていない場合は、データソースからどのようなデータを取得するのか、どのようにデータを加工し、どのような形式で出力し確認するのかはユーザーが決定することになります。

BIツール導入のデメリット

多くのメリットを持つBIツールですが、一方でデメリットもあります。

コストがかかる

BIツールには、マイクロソフト社やIBM社などが提供する製品やサービスが多数存在します。それぞれ特徴が異なり様々な種類のものがありますが、機能が充実しているものは比較的高額な有料のBIツールも多いようです。そのため、導入にかかるコストも問題となります。無償のオープンソースソフトウェア(OSS)のBIツールを使うと、機能的にはシンプルですが、ソフトウェア自体の料金は無料なため、コストを抑えて導入することができます。

どの製品を導入すればよいのか選べない

BIツールに慣れていない初心者の場合、どの製品を選べばよいか分かりにくく、導入に躊躇してしまうことが多いようです。特に、今までエクセルを使用してデータ集計やクロス集計を行っていた人は、BIツールの操作イメージが湧かず、判断に迷ってしまうことがあります。製品のソフトウェアの導入にはコストがかかるため、慎重に選択する必要があります。OSSのBIツールなら無料で使うことができるため、いろいろなツールを試して比較をしてから選択することができます。

初期設定が難しい

さまざまなシステムに接続してデータを集めて表示を行うためには、データベースの知識やスキルが必要になる場合があります。いざ導入しても、利用者が使いこなせなければ意味がありません。また、高機能なツールほど、設定項目が多く、導入の作業にもスキルが求められます。そのため、技術的に自信がない人は、クエリビルダなど初心者でも直感的に扱えるように操作性が工夫されているものや使い方がマニュアル化されているものを選ぶなど、利用する従業員のレベルに合ったツールを比較する必要があります。

BIツールを選定する際のポイント

BIツールを選ぶには、次のようなことを重視したり、注意する必要があります。

- 様々なデータソースからデータを柔軟に集めることができる

- グラフや地図表示など、用途にあった表示形式が利用できる

- 利用者のプログラミングの知識にあったものを利用する

- ツールのユーザーと管理者を分けることができる

- 必要に応じて情報を共有したり、利用者に合わせた表示ができる

- データの機密性を守ることができる

近年、セルフサービスBIとも呼ばれる、自分でグラフの作成が可能なBIツールが開発され、国内でも人気を集めています。初めての人でも、ドラッグ&ドロップの直感的な操作で容易にレポートやダッシュボードを自作することができ、ユーザの用途に合わせて自由にカスタマイズできるのがメリットです。BIツールの提供方法としては、GoogleのLooker Studio(旧Google Data Portal)、MicrosoftのPower BI、AWSのQuickSightなどのSaaSと呼ばれるクラウド型サービスのソリューションや、tableau(タブロー)等のBIツール製品の販売があります。通常、パソコンを使ってツールを利用するのが主な使い方ですが、その他にタブレットやスマートフォンなどのモバイル用アプリが提供されているものもあります。

しかし、アプリケーション内で、重要なデータを扱う場合には、機密性の問題でクラウド型サービスは利用しづらく、セキュリティ面で自社にサーバーを構築し、オンプレミスで使いたい場合があります。また、製品のソフトを利用するとライセンス費用等のコストが高いという問題もあります。価格も選定するために重要なポイントです。

この記事では、これらのツールの選び方や検討ポイントを念頭において、オープンソースソフトウェアとして無料で公開されているBIツールを取り上げて比較しています。オープンソースソフトウェアであれば、ライセンス費用のコストを抑えることができるうえに、オンプレミス環境で利用することができます。以下では、それぞれのソフトの基本となる機能の違いを紹介します。

【Webセミナー】AI時代に求められるナレッジ共有のあり方 ~Wiki.js/phpMyFAQ~

| 日程: | 3月26日(木)Webセミナー「BigBlueButton」を使用します。 |

| 内容: | 今回は、AI時代におけるナレッジ共有の基盤として注目されるOSS「Wiki.js」と「phpMyFAQ」を紹介します。 |

| ご興味のあるかたはぜひご参加ください。 | |

無料で使えるオープンソースソフトウェアのBIツール

ここからは、無料で使えるオープンソースソフトウェアのBIツールを紹介します。弊社で調べた代表的なBIツールをソフトウェア別に比較して見ていきます。

Apache Superset

Apache Supersetは、Airbnb社が開発したBIツールで、2017年にApache Software Foundationのインキュベーションプロジェクトという位置づけで開発がスタートしました。2021年には、新たにトッププロジェクトに昇格しています。開発初期段階の従来のバージョンにおいては、他のOSSのBIツールと比較して非常に使いにくいものでしたが、最新のバージョンは機能が大幅に向上し、使いやすくなっています。

「Apache Supersetの調査報告書をダウンロード」

Apache Supersetの特徴

Apache Supersetには、以下の特徴があります。

- 豊富なデータベースに対応

Apache Supersetは30種類以上のデータベースに対応しており、MySQLやPostgreSQLだけでなく、主要なクラウドサービスのデータベースも採用しています。ElasticsearchやApache Solrなど、SQL機能がオプションで実装されているデータベースも対応可能なものとしてリストアップされています。

- データの可視化に優れている

Apache Supersetは各種グラフ、チャート、マップ等、約60種類の多様なビジュアル表現をサポートし、視覚性に優れています。さらに、細かく表示のオプションも用意されており、各データの種類や目的に合わせて円グラフや棒グラフなどのグラフを作ることができます。単体のグラフ作成の他、作成したグラフは、ダッシュボードとしてまとめて閲覧が可能になります。

- WEB画面からデータを追加できる

Apache Supersetの専用Webインターフェースでは、SQLによる直接追加・更新の処理はもちろん、CSV形式でデータをアップロードすることも可能です。データベースに溜まったデータだけでなく、手元のデータをその場で入力して可視化するという使い方ができ、非常に便利です。

- 詳細なアクセス権限を設定可能

Apache Supersetでは、ユーザーにさまざまなアクセスの権限を持たせることができるため、機能毎の参照や更新の権限、メニュー画面の表示なども制御することができます。全体で200を超える細かい権限を組み合わせて、運用に合わせたロールも作ることができます。例えば、権限を制限することで、ある部門のユーザーが特定のデータのダッシュボードのみを参照可能にするといった設定もできます。

- 多言語に対応している

Apache Supersetは、日本語をはじめ、さまざまな言語に対応しています。

Grafana

Grafanaは、ダッシュボードを構築することができるOSSのソフトウェアです。Grafana Labsが開発し、オープンソースとして公開しています。Elasticsearch、MySQL、PostgreSQL、Zabbixなど30種類以上のデータソースからデータを収集し、そのまま1つのダッシュボードに集約して表示することができます。MySQLやPostgreSQLなどの一般的なデータベースだけでなく、Elasticsearchなどビッグデータ系のデータベースや、MongoDBなどのNoSQLをサポートしていることと、Zabbixのデータを扱って統計が表示できることが最大の特徴です。

Grafanaの特徴

Grafanaには、以下の特徴があります。

- 時系列データの可視化に優れている

Grafanaのダッシュボードでは、Web画面からログインし、表やグラフの作成・配置、操作を簡単に行うことができます。他のBIツールと比較して、時系列データの解析を行う時に特に強みを発揮します。また、ここで紹介されているツールの中では、最も幅広い用途で使われていて、安定性が良いツールといえます。アラートの送信機能も搭載されており、リアルタイムに状態を知らせることができます。

- LDAPなどのユーザ認証に対応

Grafanaは、LDAPデータと連携してユーザ管理を行うことができます。また、SAMLにも対応していて、IdPと連携したシングルサインオンも可能です。また、ユーザやチーム単位でのアクセス制御も可能で、担当の業務や役割に合わせたダッシュボードを表示できます。

なお、Grafanaではグラフのタイトルなどに日本語を使うことはできますが、表示は日本語化されていません。

Metabase

Metabaseとは、Metabaseプロジェクトによって開発されているオープンソースソフトウェアのデータ可視化ツールです。無料で手軽に使えるオープンソース版と、機能が豊富な有償版があります。Metabaseのインストールは、アーカイブファイルをダウンロードし設置するだけなので、気軽に導入ができとても簡単です。また公式のDockerイメージも提供されています。

Metabaseの特徴

Metabaseには、以下の特徴があります。

- データソース・グラフの種類が豊富

Metabaseでは、MySQL、PostgreSQL、Oracleなど、12種類のデータソースを対象として扱うことができます。また、グラフの種類も豊富です。さらに、他のOSSのBIツールと比較して、Metabaseはクエリビルダーの機能が優れています。簡単なデータベースであれば、SQLの知識がない初心者でも解析を行ったり、ダッシュボードを自作したりすることができます。一方で、管理者が複雑なSQLを設定しておくこともできます。

- LDAP認証に対応

Metabaseは、LDAP認証に対応しています。認証したユーザやデータソース毎に権限設定ができます。

Metabaseはまだ開発されて間もないことから、機能的に不十分だったり、正しく動作しない機能も存在します。しかし、そうしたことに注意すれば、十分に利用できるとして注目されています。とても使いやすく、将来が期待されるソフトウェアです。

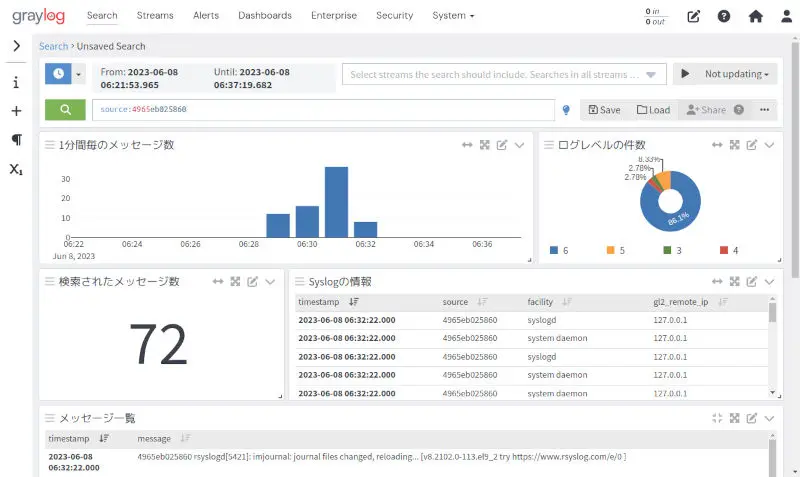

Graylog

Graylogは、GUIからログサーバの管理やログの参照、検査、可視化などを行うことができる、統合ログ管理のオープンソースソフトウェアです。Graylog,INCによって開発・管理され、Server Side Public Licenseライセンスの元で公開されています。ログデータ以外の各種情報も蓄積することができ、集計したデータのグラフ化や監視を行うことができます。そのため、大量のデバイスを扱うIoTの分野でも活用されています。

Graylogの特徴

Graylogには、以下の特徴があります。

- データ収集に優れている

他のOSSのBIツールと比較して、Graylogではデータの収集からできるのが特徴で、データ収集時は自動的に前処理を行うことができます。特に、ログのようなテキスト形式のデータをリアルタイムに解析するのに適しています。また、多彩なAPIとプラグインを用いて、様々な形式のデータに対応することができます。

- ビッグデータ解析に適している

Graylogは、バックエンドにビッグデータ向けの全文検索データベースであるElasticsearchやOpensearchを使っているため、膨大な量のデータでも効率よく解析することができます。文字データだけでなく数値データの取扱いにも対応し、異常な値が検出された場合にはアラートを出すこともできます。データを可視化するためのダッシュボード作成もサポートしています。そのため、既にデータベースに入っているデータではなく、これから解析する必要のあるデータを扱う場合に適したソフトウェアです。

- LDAP認証に対応

Graylogは、LDAP認証に対応しています。認証したユーザやグループ毎に権限設定ができます。

Graylogは、同じくElasticsearchに対応しているGrafanaとの併用も可能です。残念ながらソフトウェアの日本語化はされていませんが、デージーネットが日本語化したマニュアルで使い方を公開しています。また、デージーネットで扱った実績もあり、導入事例も公開しています。

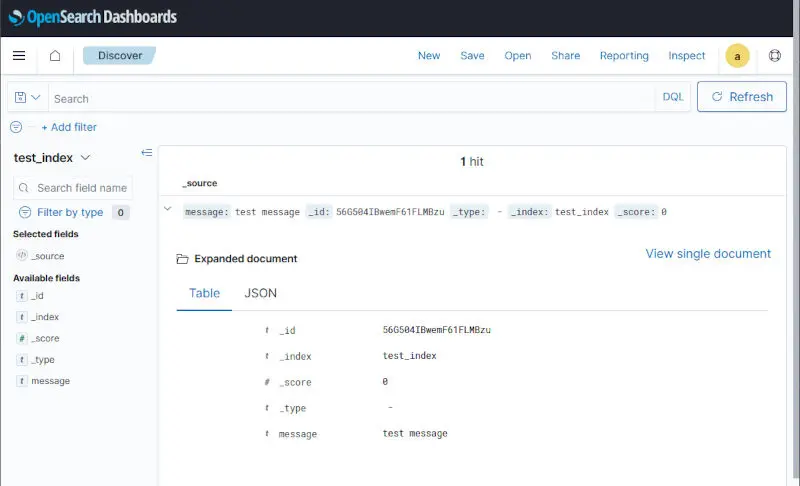

OpenSearch Dashboards

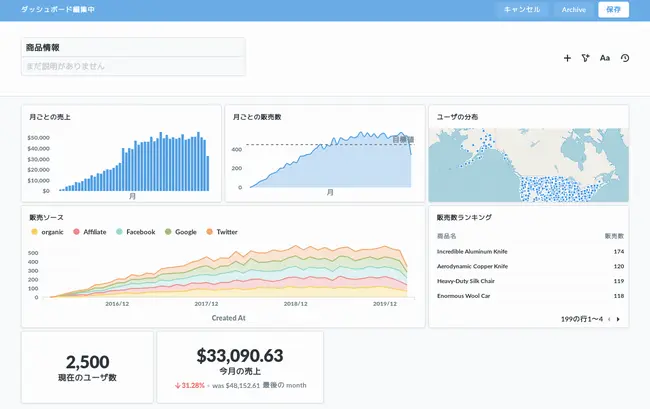

OpenSearch Dashboardsは、OpenSearchで稼働するように設計されたログデータの可視化ツールです。OpenSearchとは、Elasticsearchがデュアルライセンスへ移行したことを受けてAWS社が開発を始めた、オープンソースの全文検索エンジンのことです。OpenSearchはApache License 2.0で公開されています。

Elasticsearchの場合はKibanaという可視化ツールを利用していましたが、OpenSearchでは、Kibanaをベースとして作成されたOpenSearch Dashboardsを使って、抽出したデータをグラフィカルに表示することができます。

Re:dash

Re:dashは、Re:dashプロジェクトが管理しているオープンソースのBIツールです。他のOSSと比較すると、50以上のデータソースに対応しているのが特徴で、最も多くのデータソースに対応しています。ただし、Dockerイメージのみが配布されているため、前提として利用するにはコンテナ型仮想化の知識と環境が必要になります。

Re:dashのユーザ認証は、ローカルデータベースによるものだけで、LDAPとの連携はできません。また、権限管理は読込み、書込みの2種類のみで種類が少ないため、細かな設定を行うことができません。Metabaseのようなクエリビルダーの機能もないため、Re:dashを扱う場合、利用者にはSQLなどデータベースの知識が必須です。

なお、Re:dashのダッシュボードの表示はすべて英語で、ソフトウェア自体に国際化の仕組みがないため、今後も日本語対応されることは期待できません。

パターン別のおすすめBIツールの選び方

ライセンスフリーで利用でき、オープンソースソフトウェアとして無料で公開されているBIツールは、数種類あります。しかし、具体的にどのソフトウェアを利用すればいいのかわからない場合があります。ここでは、上記で比較したそれぞれのBIツールの特徴を基に、用途や利用者のスキルに合ったおすすめのBIツールを解説します。

SQLの知識があるならApache Superset

Apache Supersetは、対応するデータベースが多く、作成できるグラフの種類も多く、日本語化もある程度されていますので、非常に使いやすいソフトウェアです。利用する社員は、SQL等のデータベースについての知識が必要ですが、管理者と閲覧者を分けることで、業種を問わず広い用途や場面に対応できます。そのため、SQLの知識がある人には、最も使いやすいソフトウェアであると言えます。また、開発がApache Foundationで行われていて、他のOSSのBIツールと比較しても、安定した開発やサポートが見込めます。そのため、デージーネットでも、BIツールとしてはApache Supersetを推奨しています。

時系列のデータを扱うならGrafana

Grafanaは、Apache Supersetと同じように、扱えるデータソースの数が多く、認証の機能なども優れているため使いやすいツールです。また、時系列のデータを扱う場合には、最も有効なソフトウェアです。しかし、日本語化がされていなかったり、クエリビルダーの機能がないためSQLなど扱うデータソースの知識が必須だという欠点があります。

初心者ならMetabase

Metabaseは、クエリビルダー、グラフ表示の種類、認証とアクセス制御などの機能が優れていて、SQLの知識があまりない担当者や初心者でも使いやすいソフトウェアです。ただし、オープンソース版は、バージョンが1.0に到達しておらず、まだ上手く動作しない機能があり利用にリスクが伴います。

現時点では、蓄積された既存のデータを持つ場合、この3つのうちのいずれかを使うことをおすすめします。また、これから本格的に大量のデータを収集して解析する場合には、Graylogを利用するのが便利です。デージーネットでは、BIツールの導入をご検討中のお客様に、見積も実施いたしております。

デージーネットの取り組み

デージーネットでは、過去にネットワーク機器の監視サーバや、電源管理システムのデータ収集システムに、BIツールを導入した事例があります。こうした知見や経験を活かし、オープンソースソフトウェアのBIツールを利用したシステムの構築サービスを提供しています。OSSはライセンス費用が基本的に無償であり、商用ソフトウェアに比べて運用コストを大幅に削減できます。Apache SupersetやGrafana、Metabaseなどの複数のOSSの中から、組織の持つデータの特性や利用者のスキル、運用方法や環境に合わせて最適なソフトウェアを提案しています。

また、運用開始後も安心してシステムをご利用いただけるように、導入後の保守・サポートとしてOpen Smart Assistanceというサービスも提供しています。Open Smart Assistanceでは、ソフトウェアの利用方法に関するQ&A、障害などの問題発生時の調査、最新のセキュリティ情報の提供などを行い、安心・安全なBIツールの提供を実現しています。

さらにデージーネットでは、構築サービスの他に、Graylogの日本語マニュアルを無料で公開するなど、一部のソフトウェアのマニュアル化や日本語化を行っています。BIツールの分野でもお客様の業務改善に役立つようOSSの活用を促進し、導入についても理解を深める支援をしています。

BIツールの関連情報一覧

Apache Superset調査報告書

Apache Supersetは、データの検索や可視化を行うためのBIツールの一種です。MySQLやPostgreSQL等のデータベースのほかに、約40種類のデータソースを扱うことができます。本書はApache Supersetの詳しいインストール方法や使い方について掲載した調査報告書です。無料でダウンロード可能です。

Grafana調査報告書

Grafanaは、ダッシュボードを構築するためのオープンソースソフトウェアです。Zabbixと連携することができ、複数のZabbixの統計情報をひとつのダッシュボードに表示することができます。本書ではGrafanaを調査した結果をまとめ、詳しい使い方を紹介しています。無料でダウンロード可能です。

metabase調査報告書

Metabaseは、Metabaseプロジェクトによって開発されているデータの可視化を行うソフトウェアです。いわゆるダッシュボードソフトウェア・BIツールなどと呼ばれるもののひとつです。本書は、metabaseについて調査した結果をまとめたものです。無料でダウンロード可能です。

Graylog調査報告書

Graylogは、ログデータの収集・集計・グラフ化・アラート送信などを行うことができるログ管理システムです。本書は、Graylogでの様々なデータの収集・グラフ化の検証結果を実際の例を踏まえて解説しています。無料でダウンロード可能です。

Apache Superset〜可視化に優れたOSSのBIツール〜

Apache Supersetとは、Airbnb社が開発したデータの検索や可視化を行うためのオープンソースソフトウェアのBIツールです。Apache Supersetでは、豊富な可視化ツールでグラフ化したデータをダッシュボードにまとめて表示することができます。

Grafana〜ダッシュボードツールでデータ可視化〜

Grafanaは、オープンソースのダッシュボードツールソフトウェアです。ZabbixやPrometheusなどのデータを表示することが可能です。ダッシュボードツールとは、様々な方法で取得したデータを、一つの画面上にまとめて可視化するためのツールをいいます。

ログ管理の課題を解決するOSS〜Graylog〜

Graylogとは、GUIからログサーバの管理やログの参照、検査、可視化などを行うことができる統合ログ管理ソフトウェアです。Graylogはビッグデータのような大容量のログも高速に解析することができます。デージーネットではGraylogの日本語マニュアルも公開しています。

OpenSearch〜Elasticsearchをベースとした全文検索エンジン〜

OpenSearchとは、Elasticsearchをベースに開発された全文検索エンジンです。OpenSearchでは、ビッグデータ等の大量のデータ等の検索や解析を高速に行うことができます。このページでは、OpenSearchの開発経緯、OpenSearchの特徴、Elasticsearchとの互換性について紹介します。

IoTプラットフォームで使えるOSSとは?比較23選

IoTプラットフォームとは、IoTに必要な機能を提供するための基盤(プラットフォーム)の総称です。ここでは、IoTプラットフォームで利用できる汎用的なOSSを比較し、特徴やメリットを解説しています。