CentOSとは

CentOSとは、Red Hat Enterprise Linux(RHEL)との完全互換を目指したフリーのLinuxディストリビューションである。CentOSの名称は、Community ENTerprise Operating Systemの略称である。開発はCentOS Projectで行われている。2013年からは、RedHatがプロジェクトの支援を行っている。

CentOSは、CentOS公式サーバおよびミラーサーバから、CDおよびDVDのISOイメージがHTTPとFTPを用いてダウンロードできる。RedHatがオープンソースライセンスに基づきソースコードを無償公開しているが、このソースコードより、同社の商標、商用パッケージなどを含まない形でリビルドされている。

なお、2020年12月8日、CentOSプロジェクトはCentOS8のサポートを当初の予定の2029年5月から変更し、2021年12月末で終了することを発表した。また同時に、CentOSプロジェクトは今後、CentOS Streamと呼ばれる、RHELの開発版に位置づけられるOSに注力していくことも公表している。この影響のため、以前から多くのシステムで利用されていたCentOSは、今後利用し続けることが難しくなっている。

CentOSの適用分野

CentOSは、RHELと同じく企業のサーバ構築を主目的としたOSである。しかし、デフォルトで含まれるリポジトリ以外のリポジトリを用いてマルチメディアツールなどをインストールすることも出来るため、デスクトップOSとして用いることも可能である。CentOSはとても安定しており、ハードウェアのサポートなども充実している。よって、企業向けサーバを中心とした安定性重視のユーザに向いており、初心者が利用するのにも適している。

CentOSの歴史

Red Hat Linux

RedHatは、1994年にRed Hat Linux 1.0を公開した。これが、現在のCentOSの元となるディストリビューションである。Red Hat Linuxは、当初から無料ディストリビューションであった。2000年に公開されたRed Hat Linux 6.2は、インターネットサーバとして広く使われ、多くの書籍にも取り上げられた。2001年には、Red Hat Linux 7.2をベースにした有償の商用ディストリビューションRed Hat Enterprise Linux 2.1が公開された。Red Hat Linuxは、2003年に公開されたRed Hat Linux 9が最後のリリースとなった。

Fedoraの登場

それ以降の無償ディストリビューションは、RedHatが支援するプロジェクトであるFedora Projectが引き継いだ。そのため、従来Red Hat Linuxを利用していた無償版を利用したいユーザの一部は、Fedoraを利用するようになった。

CentOSプロジェクトの誕生

Fedoraは、積極的に新しいソフトウェアを採用し、半年程度のペースで新しいバージョンがリリースされるため、より安定したディストリビューションが望まれていた。そのような時代背景から、Red Hat Enterprise Linuxの互換ディストリビューションがいくつも誕生した。そのうちの一つが、2004年3月から活動を始めたCentOSコミュニティであった。

CentOS 3

CentOS 3は、2004年3月にリリースされたCentOSの最初のバージョンである。CentOSプロジェクトは、CentOS 3をリリース後に、CentOS 2.1もリリースしている。CentOS 3では、kernel 2.4.21を採用し、i386, x86-64, IA-64, s390, s390xなどに対応していた。

CentOS 4

CentOS 4は、2005年3月にリリースされた。Kernel 2.6.9を採用していた。また、当初はPowerPC版もリリースされた。

CentOS 5

CentOS 5は、2007年にリリースされた。Kernel 2.6.18を採用している。日本では、この頃から書籍の主流がRed Hat LinuxやFedoraから、CentOSに移行している。そのため、日本国内で良く知られるようになった最初のCentOSのバージョンと言える。CentOS 5は、パッケージ管理ソフトとしてyumを採用し、高度なセキュリティを提供するSELinuxや、サーバ仮想化技術であるXenなどが採用された。

CentOS 6

CentOS 6は、2011年にリリースされた。Kernel 2.6.32を採用している。このカーネルでは、カーネルモードディスプレイドライバなどが大幅に改善され、グラフィック環境が洗練された。また、仮想化技術としてはKVMが採用されているのが特徴である。

RedHatの支援

CentOS 6のリリースは、元となるRed Hat Enterprise Linux 6が公開されてから、CentOS 6のリリースまで半年以上の期間を要した。人気のディストリビューションであったCentOS 5のアップデート作業と、CentOS 6のリリース作業の並行作業についてコミュニティ内でトラブルがあったと言われている。

こうしたCentOSプロジェクトの状態を危惧したRed Hatは、Red Hat Enteprise Linux 7の公開を控えた2014年にCentOSコミュニティのサポートを表明した。それ以降、CentOSはいわばRed Hat公認のコミュニティLinuxとなった。

CentOS 7

CentOS 7は、2014年にリリースされた。Red Hat Enteprirse Linux 7の公開後約1ヶ月での公開であった。CentOS 7では、従来のSystem V initに代わりsystemdが採用された。また、パケットフィルタリングを管理するfirewalldが導入された。Network Managerも本格的に導入され、CentOSのディストリビューションとしては最大の変化をもたらすバージョンとなった。

2019年 CentOS8

CentOS 8は、2019年にリリースされた。CentOS 8では、Webからシステム管理を行うソフトウェアであるCockpitが採用された。また、パッケージの配布形態が配布され、CoreとAppStreamの2つのリポジトリで提供されるようになった。AppStreamには、データベースや開発言語などのアプリケーションが含まれている。AppStreamでは、複数のバージョンが提供されるようになり、各ソフトウェアごとにサポート期間が設定された。

しかし、2020年12月8日、CentOSプロジェクトは突如、CentOS8のサポートを2021年12月末で終了することを発表した。また同時に、今後はCentOS StreamというOSに注力していくことを公表している。しかしCentOS Streamは、RHEL提供前の試験的なOSという位置付けであり、完全なRHELクローンではない。そのため、この流れを受けて、AlmaLinuxやRocky Linuxなど、新たなRHELクローンの開発プロジェクトが発足している。

CentOSと他のディストリビューションとの関係

Scientific Linux

Scientific Linuxは、CentOSと同様のRed Hat Enterprise Linuxの互換ディストリビューションである。フェルミ国立加速器研究所と欧州原子核研究機構(CERN)によって提供されている。CentOSに比べて学術機関が利用することが多く、計算処理ソフトウェアなどが別に提供される。一時はScientific Linuxでも迅速なリリースが行われており、CentOS 6のリリースが遅れた際には、代替OSとしても注目された。しかし、2015年にCERNがScientific LinuxからCentOSへの移行を表明し、提供元として残されたフェルミ国立加速器研究所も、2019年4月に、RHEL 8に対応するバージョンの開発は行わないことを発表した。そのため、現在はScientific Linuxの開発は終了している。

Fedora

Fedoraは、Fedora Projectが管理しているコミュニティベースのLinuxディストリビューションである。Fedora Projectは、Red Hatが支援を行っていて、Red Hat Enterprise Linuxの事実上のテストベッドである。Fedoraは、半年~1年くらいのペースで新しいバージョンが更新され、1つ前のバージョンまでしかアップデート等も提供されない。その代わりに、最新のソフトウェアを採用する傾向が強い。つまり、様々な技術は最初にFedoraに導入され、ユーザによるフィードバックを受けて安定してからRed Hat Enterprise Linuxに採用されている。そして、それがCentOSでも利用できるという流れになっている。

CentOSの特徴

Linuxには様々なディストリビューションが存在する。その中でも、CentOSには次のような特徴がある。

CentOSは日本で最も情報が多いLinux ディストリビューション

CentOSは、日本国内では非常に人気のあるディストリビューションである。インターネット上の様々なソフトウェアの情報もCentOSを元に書かれたものが多い。また、書籍の出版数も他のディストリビューションよりも多い。CentOSに関する技術情報が比較的簡単に手に入ることから、入門向けのLinuxディストリビューションともなっている。

コミュニティベースでも安定したディストリビューション

前述したように、Red Hatは、さまざまな先進技術をFedoraで実験し、利用者からのフィードバックを受けて改善する活動を行っている。そして、その成果をまとめてRed Hat Enterprise Linuxとしてリリースしている。CentOSはその互換OSである。したがって、先端の技術も、安定したものを取り入れていて、非常に安定したディストリビューションとなっている。

Red Hat Enterprise Linuxでは、そのライフサイクルの間にソフトウェアの大きなバージョンアップは行わない。機能アップ、セキュリティ問題への対処、バグフィックスを行う場合にも、できる限り元のバージョンとの互換性を維持している。そのため、CentOSも長期間に渡って安定して利用することができる。

商用アプリケーションの利用がしやすい

商用で販売されているLinux向けのアプリケーションの多くが、Red Hat Enterprise Linuxで稼働することを保証している。そのため、互換ディストリビューションであるCentOSでも、多くの商用アプリケーションが利用できる。アプリケーション・ベンダーによっては、CentOSを正式な稼働OSとしている場合もある。ただし、Red Hat Enterprise Linuxで動作する商用アプリケーションが、すべてCentOSで動作するわけではない。中には、Red Hat Enterprise Linuxのバージョンを見て動作するようなソフトウェアもある。そのようなソフトウェアは、そのままCentOSで動かすことができない。

長期間のアップデート提供

Red Hat Enterprise Linuxは、10年間の長期保証を行っている。この間は、バグフィックスやセキュリティ対策が行われたアップデートパッケージを継続的に入手することができる。そのため、CentOSでも同様に、長期間に渡ってアップデートパッケージが提供される。

なお、Red Hat Enterprise Linuxでは、このサポート期間のあと、数年に渡って延長ライフサイクルサポートのサービスが受けられる期間が設けられている。しかし、CentOSでは、この期間のアップデートは提供されない。

過去のディストリビューションでは、Red Hat Enterprise Linux 5は既に延長ライフサイクルサポートの期間に入っている。そのため、CentOS 5では既にアップデートパッケージの提供は行われていない。

CentOSのライフタイム

CentOSのライフタイムとしては、完全更新期間と、メンテナンス更新期間がある。

- 完全更新期間

新たな機能の追加とセキュリティパッチ配布が行われる。アップデートパッケージは、随時更新されるが、年2~4回のペースでは、マイナーバージョンとしてまとめた形でリリースされる。 - メンテナンス期間

必要不可欠なセキュリティパッチのみが配布される。新しいハードウェアのサポートも行われない。

CentOS 5

リリース日 2007年4月12日

完全更新期限 2014年3月

メンテナンス更新期限 2017年3月31日

CentOS 6

リリース日 2011年7月9日

完全更新期限 2017年6月

メンテナンス更新期限 2020年11月30日

CentOS 7

リリース日 2014年7月7日

完全更新期限 2020年12月

メンテナンス更新期限 2024年6月30日

CentOS 8

リリース日 2019年9月24日

完全更新期限(当初) 2025年5月

メンテナンス更新期限(当初) 2027年5月

サポート終了 2021年12月

なお、CentOS 8のAppStreamについては、別にサポート期間が定められている。短いものは2年未満の場合もあるので、注意が必要である。

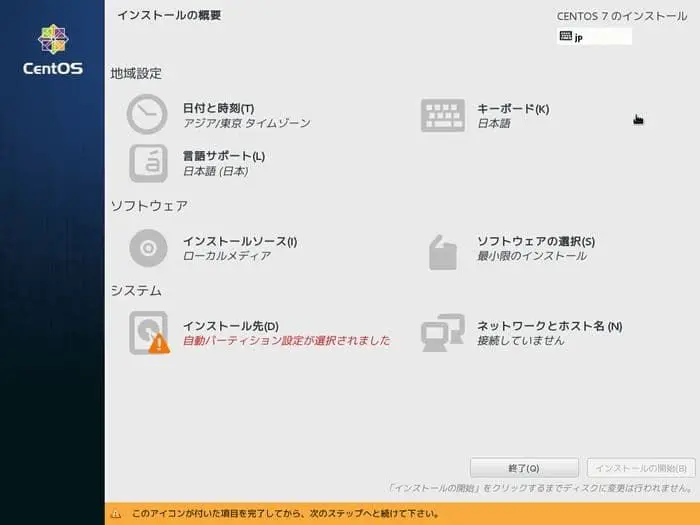

CentOSのインストール

CentOSでは、グラフィカルベースのインストーラを採用している。また、シリアルコンソールからのインストールもサポートしており、TUI(ターミナルユーザインタフェース)を使ったインストールも行うことができる。インストール画面では、最低限設定すべきメニューには「!」のマークが表示されるなど、直感的で使いやすいインタフェースとなっている。

CentOS7のインストーラ

CentOSに対するサポートの考え方

CentOSは、無償のディストリビューションである。しかし、Red Hat Enterprise Linuxで行われたバグフィックス、機能アップ、セキュリティ問題への対策などのサービスは、すべてCentOSにも反映される。そのため、サポート付きのディストリビューションに近いイメージで利用することができる。ただし、Q&Aなどのサポートサービスは提供されない。また、CentOSで発生した障害に対するサポートも受けることができない。

CentOSを使ったシステム構築をベンダーに依頼した場合のサポートは、ベンダーによって異なる。そのため、構築ベンダーのサポート内容を十分に確認した上で利用する必要がある。

デージーネットの取り組み

CentOSからの移行サービス

デージーネットでは、CentOSを利用しているユーザ向けに、CentOSから代替OSへの移行サービスを行っている。現在、CentOSでシステムを利用しているお客様には、ソフトウェアのアップデート作業にも影響が出てしまうため、AlmaLinuxへの変更を提案している。

また、Open Smart Assistanceという導入後支援サービスも提供しており、移行後も安心してシステムを利用することができる。Open Smart Assistanceでは、構築したシステムの仕様内で、サーバの利用方法に関するQ&Aや、障害時の解析・回避作業を行うサービスを受けることができる。また、日本語でのセキュリティ情報の提供も行っている。

ただし、このサービスは、あくまでデージーネットで構築したサーバが仕様通りに動作することを保証するためのサポートである。そのため、ソフトウェアのインストール方法、設定方法に関するサポート、インストールされていないソフトウェアに関するセキュリティ情報は提供されない。また、ソフトウェアのバグフィックスを保証しているわけでもない。そのようなサポートが必要な場合には、Red Hat Enterprise Linuxの利用を推奨している。

書籍の出版

デージーネットでは、Linuxサーバエンジニア向けに、CentOSの代替OSとして利用可能なAlmaLinux/Rocky Linuxを使ったサーバ構築に関する書籍を出版している。書籍の詳細は、以下のページで紹介している。

【カテゴリ】:OS Linux関連技術 オープンソースソフトウェア

【Webセミナー】ゼロトラスト時代のLinuxサーバ脆弱性管理~OpenVASで“見えないリスク”を可視化する方法~

| 日程: | 2月10日(火)Webセミナー「BigBlueButton」を使用します。 |

| 内容: | 今回は、ソフトウェアのバグ、仕様上の欠陥、設定などの脆弱性を診断できるツール「OpenVAS」を紹介します。 |

| ご興味のあるかたはぜひご参加ください。 | |

関連用語

- Linuxとは

- Red Hat Enterprise Linuxとは

- OpenSUSEとは

- systemdとは

- AlmaLinuxとは

- Rocky Linuxとは

- Ubuntuとは

- Scientific Linuxとは

- SUSE Linux Enterprise Serverとは

- CentOS Streamとは